- Цветы и растения

- Аквариум и рыбы

- Для работы

- Для сайта

- Для обучения

- Почтовые индексы Украины

- Всяко-разно

- Электронные библиотеки

- Реестры Украины

- Старинные книги о пивоварении

- Словарь старославянских слов

- Все романы Пелевина

- 50 книг для детей

- Стругацкие, сочинения в 33 томах

- Записи Леонардо да Винчи

- Биология поведения человека

Главная  Экономика Экономика  Книги Книги  История мировой экономики - Поляк Г.Б. История мировой экономики - Поляк Г.Б. |

История мировой экономики - Поляк Г.Б.

21.3. Начало разложения крепостнического хозяйства (вторая половина XVIII в.)

Общая характеристика экономики

Во второй половине XVIII в. в результате успешной внешней политики — присоединения к России Крыма, Северного Причерноморья, Приазовья, Предкавказья (итог войны с Турцией), Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, Курляндии (после разделов Польши), калмыцких степей, Горного Алтая, Аляски, Курильских и Алеутских островов (открытых русскими первопроходцами) — территория страны и ее население значительно увеличились. Соответственно расширилась ее экономическая база.

Вместе с этим, в стране, где господствовали феодально-крепостнические отношения, все настойчивее заявлял о себе формирующийся капиталистический уклад. Значительно расширилась сфера товарно-денежных отношений. Получил дальнейшее развитие процесс первоначального накопления капитала. Все активнее стал применяться наемный труд как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Расширилась сфера деятельности капиталистической мануфактуры. Купечество и зажиточная часть крестьянства увеличивала долю вложения своих капиталов в промышленность. Определилась социальная дифференциация крестьянства.

Сельское хозяйство

Главными особенностями развития аграрного сектора экономики во второй половине XVIII в. стали повышение его товарности и завершение в основном процесса регионального разделения труда с сельскохозяйственной специализацией. Значительно вырос спрос на хлеб и другую сельскохозяйственную продукцию как внутри страны, так и за ее пределами. Наряду с традиционными экстенсивными методами все шире начали использовать и интенсивные. В сельскохозяйственной практике, особенно в наиболее крупных, богатых хозяйствах нашли применение плуг, удобрения. Расширялись посевы сельскохозяйственных культур, более ценных — пшеница, картофель, гречиха, технические и лекарственные растения и т.д.

В это время обнаружился определенный интерес «просвещенного» дворянства к совершенствованию аграрного сектора. Основание Вольного экономического общества (1765) способствовало пропаганде достижений агрономической науки, правда, пока в «очаговом» порядке. Крупнейшими гфоизводящими сельскохозяйственными районами стали Черноземный Центр, Среднее Поволжье, потребляющим — Нечерноземье.

Завершилась специализация. Основными поставщиками товарного хлеба стал Центрально-Черноземный район, мяса — Среднее Поволжье, льна — Северо-Западный район, табака — Украина. В Воронежской губернии орловскими рысаками славился конный завод графа А. Орлова.

Основную массу крестьян составляли помещичьи, государственные и дворцовые. Переданные в ведение Коллегии экономики (1764) монастырские крестьяне стали именоваться экономическими. Позднее их причислили к государственным. В это время насчитывалось 6,5 млн. помещичьих, 4,9 млн. государственных и 0,6 млн. дворцовых крестьян. Вторая половина XVIII в. стала эпохой массовых пожалований государственных крестьян дворянам. Так, если при Петре I отличившимся по службе были розданы поместья со 175 тыс. крестьян, то Екатерина II увеличила их число до 800 тыс.

Между тем, развитие товарно-денежных отношений, значительное расширение хлебного рынка вели к усилению феодальной эксплуатации. Складывалось определенное разделение сельскохозяйственных районов на барщинные и оброчные. Так, в Центрально-Черноземном и Западном районах преобладала барщина, порою доходившая до четырех—пяти дней в неделю. В свою очередь в северных, северо-восточных, нечерноземных районах и крупных вотчинах утвердилась денежная рента, величина которой неуклонно возрастала. Появление денежной ренты со специализацией на различные промыслы и отходничество свидетельствовало о развитии в стране торговли и городской промышленности, товарного производства, денежного обращения, начале формирования капиталистического уклада. Все увереннее на коммерческую основу вставали помещичьи хозяйства, крупные конные и овцеводческие заводы.

Вместе с тем, крестьяне по-прежнему несли многочисленные повинности — подвозная, обеспечение и доставка «столового запаса» помещику и пр. Помещики обладали правом подвергать своих крестьян самым жестоким наказаниям, ссылать в Сибирь, на каторгу, отдавать в рекруты и т.п. Дворовые крестьяне влачили порою полурабское существование.

Расслоение крестьянства

Все заметнее начало выявляться имущественное расслоение. Одни крестьяне еще более нищали, предлагая к продаже лишь свои рабочие руки. Уходили на заработки в город или нанимались на работу в деревне. Другие начинали вести хозяйство товарного типа. Занялись торговлей и ростовщичеством. Становились владельцами промышленных предприятий и промыслов (мельницы, винокурни, рыболовные промыслы, постоялые дворы и т.п.). Порою за значительный выкуп приобретали «вольную» и приписывались к купеческому или мещанскому сословию.

И все же основная, подавляющая часть крестьянства испытывала ужесточение крепостничества, названное даже вторым изданием. Усиление крепостной эксплуатации привело к борьбе крестьян против феодального гнета. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в 1773—1775 гг. охватила Урал, Башкирию, Поволжье. В ней впервые наряду с крестьянами, казаками, городским населением приняли участие работные люди Урала, башкиры, калмыки и др. Пугачёвские манифесты уже более четко формулировали требования восставших — освобождение от крепостной неволи, наделение правами и землей. Полю! и отряды возглавляли способные командиры. Захваченные районы управлялись военными коллегиями, города — комендантами и пр. И хотя разгром восстания был неизбежен и жесток, уроки восстаний XVIII в. по-своему подтолкнули к началу освобождения крестьян и предотвращению их полного обезземеливания, усилили кризис крепостнического строя, ускорили его гибель.

Формирование капиталистического уклада в промышленности. Мануфактура

Вторая половина XVIII в. характеризовалась дальнейшим развитием промышленности. Значительно увеличилось число мануфактур — с 200 в 20-е годы до 1200 в 90-е, т.е. в шесть раз.

По-прежнему приоритет оставался за металлургией. Количество доменных печей удвоилось. Уральские домны отличало лучшее качество и большие, чем в Англии или Швеции, объемы производства. Здесь выплавлялось до 85% металла в стране. Однако в процессе производства железа все еще использовался древесный, а не каменный уголь. К концу столетия Россия выплавляла 10 млн. пудов железа и вышла на первое место в мире по этому показателю. Значительная его часть экспортировалась, особенно в Англию — родину промышленного переворота. Кроме того, на Южном Урале более чем в 60 раз возросла выплавка меди. Здесь же были основаны первые золотопромышленные предприятия.

Высокие темпы развития были характерны и для текстильного производства. К концу века текстильных мануфактур насчитывалось более тысячи. Преобладало суконное и парусно-полотняное производство, обеспечивающее значительные внутренние потребности армии и флота. Российская парусина пользовалась к тому же широким спросом у европейских морских держав. Многие текстильные предприятия, кроме Москвы, располагались и в районах развития крестьянских промыслов. Особой известностью пользовалась Ивановская хлопчатобумажная мануфактура.

К концу века расширились география и номенклатура российской промышленности. Повысилась роль Алтая и Сибири в производстве черного и цветного металла. Получили развитие химическая промышленность (поташные заводы), стекольное, писчебумажное, пороховое и другие производства. Работали судоверфи, кирпичные, кожевенные, канатные и прочие фабрики. Развивался транспорт. Строились каналы, дороги.

В этот период все большее значение приобретает капиталистическая мануфактура. К концу столетия на крупных промышленных предприятиях было занято уже свыше 40% наемных работников, а с учетом надомников — еще больше. Наемный труд особенно был распространен в текстильном производстве и превышал 90% занятых. В нечерноземной полосе капиталистическая мануфактура дополнялась крестьянскими промыслами и городским ремеслом. Наряду с текстильной специализацией получили распространение металле- и деревообработка, гончарное, кирпичное, мыловаренное, свечное и другие производства. Все больше привлекались наемные работники.

Кроме капиталистических мануфактур, использовавших вольнонаемый труд, функционировали также казенные мануфактуры — горные и военные заводы, верфи и т.п. Как уже отмечалось, в некоторых случаях они передавались частным владельцам. Создавались и новые предприятия, владельцами которых становились купцы и промышленники.

Определенное место занимали также предприятия, принадлежавшие дворянам (вотчинные мануфактуры) и крупным разбогатевшим крестьянам, специализировавшимся в основном на суконном производстве и винокурении, что объяснялось наличием соответствующего сырья и дешевой рабочей силы, а также введением монополии дворян на винокурение (1754).

Указы Екатерины II о запрете на покупку крепостных крестьян и приписку их к предприятиям (1762), о свободном заведении промышленных предприятий представителями всех слоев общества (1775) активизировали процесс привлечения в производство наемных работников. Посессионные мануфактуры продолжали использовать как наемную, так и несвободную рабочую силу. В них условную собственность составляли не только рабочие руки, но и земля, ее недра. Крепостной труд продолжал господствовать в горно-металлургическом производстве, особенно на Урале.

Научно техническая мысль

Россия всегда славилась народными умельцами, мастерами, учеными. В историю российской и мировой экономики и научно-технической мысли XVIII в. вошли имена: И. Ползунова, опередившего на два десятилетия (1765) создание универсальной паровой машины англичанином Дж. Уаттом; А. Нартова — создателя разнообразных станков; К. Фролова, соорудившего на Алтайском руднике комплекс гидросиловых установок для механизации производственных процессов; И. Кулибина — автора разнообразных полезных механизмов, семафорного телеграфа, прожектора, арочного моста через Неву (пролет длиною около 300 м). Русская научно-техническая мысль во многом способствовала развитию военного производства, столь актуального в те годы.

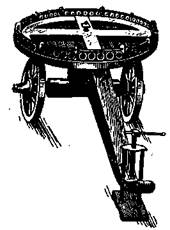

Скорострельная батарея Нартова

Мировую известность получило имя М. В. Ломоносова, обладавшего колоссальными знаниями и способностями в области физики, химии, астрономии и других науках, первого русского академика.

Однако несвободный труд в крепостнической России в значительной степени препятствовал переходу к фабричному производству. И поэтому гениальные изобретения российских мастеров оставались порою невостребованным своей эпохой.

Created/Updated: 25.05.2018

|

|